バイクは250cc超になると、車検を受ける必要があります。

車検を受けていないバイクは、一般公道を走ると違反となり罰則があります。

車検なしの中古バイクを買って、自分で受ける場合はどんな書類が必要なのかをお伝えします。

バイクの車検に必要になる書類は?

バイクの車検を受ける場合に必要になる書類は、「業者に依頼する」「自分で車検を受ける」という場合では違いがあります。

まず初めに、バイク販売店やバイク用品店で、車検を依頼するときに必要になる書類は以下の通りです。

・軽自動車納税証明書

・現在の自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証明書)

車検に必要な費用は?

バイクの車検に必要な費用は、自働車よりも安いですが大きな出費には違いありませんね。

車両整備費用・・・おおよそ1万円~3万円前後(消耗品・車両状態・整備内容による)

ユーザー車検ではない場合は、バイクの修理屋さんなどで車検を代行してもらった場合は以上の費用となります。

「2りんかん」を例にすれば、以下のような3種類のタイプに分けられます。

・しっかり車検:63,450円(税込)

・しっかり&安心車検:74,450円(税込)

基本的に決まったところで整備点検をするという場合や、安い費用で車検を受けたいなら「基本車検」を選ぶほうが良いでしょう。

しかし、しっかりとメンテナンスをして、交換すべき部品を知って交換を依頼して、安全にバイクライフを送りたいなら「しっかり車検」が良いですね。

法定点検料に関しては、「基本車検」「しっかり車検」「しっかり&安心車検」統一で、24,200(税込)となっています。

事務手数料も3タイプ同じで、3,080(税込)です。

重量税に関しては、新車登録時から12年未満のバイクは「3,800円」ですが、登録より13年を超えた場合は「4,600円」です。

さらに、18年を超えたバイクの場合は、「5,000円」となります。

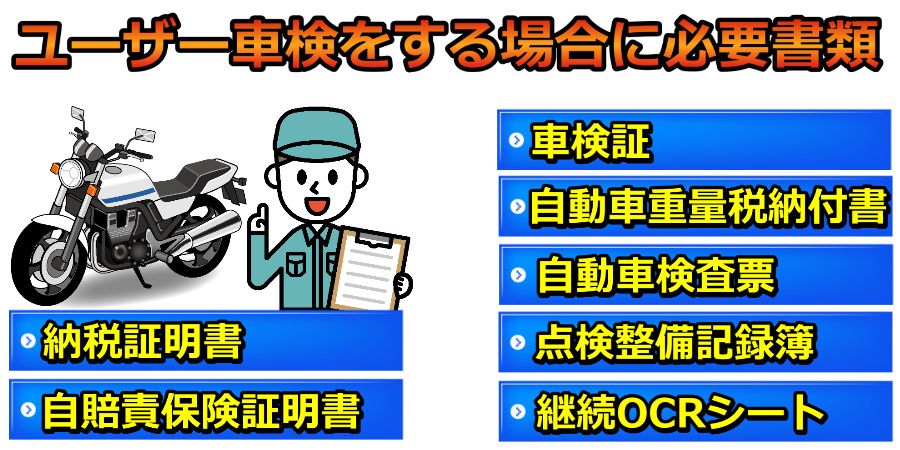

ユーザー車検をする場合の必要書類

筆者自身も勘違いをしていたのですが、実は車検というのは自分が住んでいる地域に関係なく、全国のどこの陸運局でも車検を受けることができるようですね。

車検の予約に関しては「自動車検査インターネット予約システム」にアクセスして、運輸支局、検査登録事務所と日時(時間帯)を指定し予約をすることもできます。

さらに、車検時に収める重量税の金額も、ここで知ることができるので便利かもしれません。

さて、バイクのユーザー車検を受けるとき事前に必要になる書類を、一つ一つ紹介していきましょう。

車検証

車検証は車検を受けるときに必須の書類ですが、車両に備え付けることが「道路運送車両法第66条」で、義務付けられています。

バイクの場合はシートの下にある、物入れに入っているケースが多いのではないでしょうか。

自賠責保険証明書

車検を受けてから次回の車検期限まで、加入することになるのが自賠責保険です。

車検切れの場合は次回の車検日をカバーするために、25ヵ月分加入することもできますよ。

納税証明書

車検を受けるときは「軽自動車税納税証明書」が必須で、軽自動車税をコンビニで支払っている場合は領収書印が押されていることを、確認しておきましょう。

振り込みやクレジットカードでの支払いをしている場合は、証明書がハガキで届いているので用意しておくほうが良いですね。

無くしてしまったという場合は、市区町村役場の税務を扱う部署で証明書を再発行してもらうことも可能です。

点検整備記録簿(整備手帳)

新車でバイクを買ったときに付属しているのが「メンテナンスノート」ですが、12ヵ月点検や24ヵ月点検の内容が記されています。

車検時に提示を求められることもあるので、用意しておくほうが良いでしょう。

車検場で用意すべき書類って何?

車検当日にに関して必要な書類は運輸支局、検査登録事務所の窓口に用意されています。

しかし、最初は慣れていないので、自宅で書いてから車検を受けるようにするのも良いでしょう。

逆に、そのほうがスムーズに行えるかもしれませんね。

次は、車検場で必要になる書類について、紹介をしていきます。

自動車検査票

検査の種類では「継続検査」に〇をつけ、登録番号、原動機型式、車台番号、走行距離計表示値を記入します。

そして、申請者の住所や氏名などや、連絡先の電話番号なども記入してきます。

書類の右上に「手数料納付書」の印紙貼付欄に1,700円分の収入印紙を張り付けましょう。

自動車重量税納付書

自動車重量税納付書には、日付、ナンバー、氏名、住所などを記入し、自家用か事業用かなどや二輪の小型自動車にチェックをします。

重量税の印紙を張り付け欄に貼りますが、重量税の金額は年式によって違いはあります。

・13年越え:4,600円

・18年越え:5,000円

継続OCRシート(専用3号様式)

有効期限、登録番号、車台番号、申請人氏名、名称、住所、ナンバーなどを記入。

さらに、車検の内容を記入していきます。

車検に必要な書類は結構多いですが、車検ラインで車検を行うのでメモボードがあれば便利かもしれません。

10年経過したバイクの車検は1年ごとって本当?

2018年で新規登録をして10年が経過したバイクの車検は、2年ごとです。

1995年までは新規登録から10年経過したバイクは、1年ごとでしたが現在は道路交通法が改正されて、10年経過したバイクでも2年ごとの車検となっています。

つまり、10年経過したバイクの車検は、2年ごとに受けるということになりますね。

バイクの車検の有効期限は、以下の通りです。

・中古車や車検2回目以降:2年間有効

新車バイクだけは3年間車検は受けなくても良いですが、2回目の車検からは2年ごとに車検を受けることになっています。

3年とか2年というのは一般公道を安全に走行できるという期間ですが、必ずしもパーツの故障やエンジントラブルが起きないという事ではありません。

車検はあくまでも安全で環境のためのルールなど、基準に適合しているかどうかのチェックです。

なので、整備と車検の関係は、全くないと言ったほうが正しいでしょう。

車検を受けたからと言って整備をしなくても良いわけではないので、一応しっかりと信頼できる修理工場で、整備をしてもらうほうが良いでしょう。

車検が必要なバイクは?

たとえば、「50cc以下の原付バイク」「51cc~125ccの原付二種」は、車検が必要ありません。

しかし、排気量が251cc以上のバイクに限っては、車検を受ける必要があります。

つまり、車検が義務付けられているバイクは、251cc以上の全てのバイクということです。

車検が切れた状態で公道を走行した時の罰則

車検が切れたバイクで公道を走るという行為は、法律で禁止されています。

車検が切れていなくても自賠責保険の有効期限が経過している場合も、公道を走ることができません。

車検が切れた状態で一般公道を走行した場合の罰則は、以下の通りです。

・自賠責保険と車検の有効期限が切れている場合:違反点数12点・免停日数90日・1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

過去に免許停止処分を受けていなくても、違反点数が15点になると免許取り消しになります。

まとめ

なぜなら、費用が一番安いということは、メンテナンスをしてくれないケースが多いからです。

ただ、自分で整備ができるという場合に限っては、車検費用が一番安くても全く問題はないでしょう。

ですが、自分でメンテナスができないとか知識がないという場合は、少し金額が高くてもメンテナンスをしてもらうプランを選んだほうが無難と言えます。

ユーザー車検は安いですが、整備やメンテナンスに関しては自己責任で行うことがほとんどです。

なので、ショップで車検を受ける場合の金額は、高いかもしれませんが長い目で見ると決して高くはありません。

プロに整備を任せておけば、それだけ安全に乗ることができますし、エンジントラブルも回避できる可能性も非常に高くなります。

なので、自分でメンテナンスができない場合は、プロに整備してもらえるプランを選んだほうが良いでしょう。